凌晨,我被自己心口里“嗒”的一声惊醒,像细小的金属扣子在黑暗里弹了一下,紧接着一股闷胀往喉咙顶。你最怕的,是不是那种“躺着也不舒服,却又不知道该不该惊动家人”的夜晚?别急着安慰自己“白天挺好就没事”,很多时候,血管的问题偏偏喜欢在夜里露面,和我们的“常识”逆着来。我们都值得被更温柔地对待,包括那段你一个人扛下来的、看不见的难受。

1) 夜里出现这3个异常,请把它们当成“信号弹”

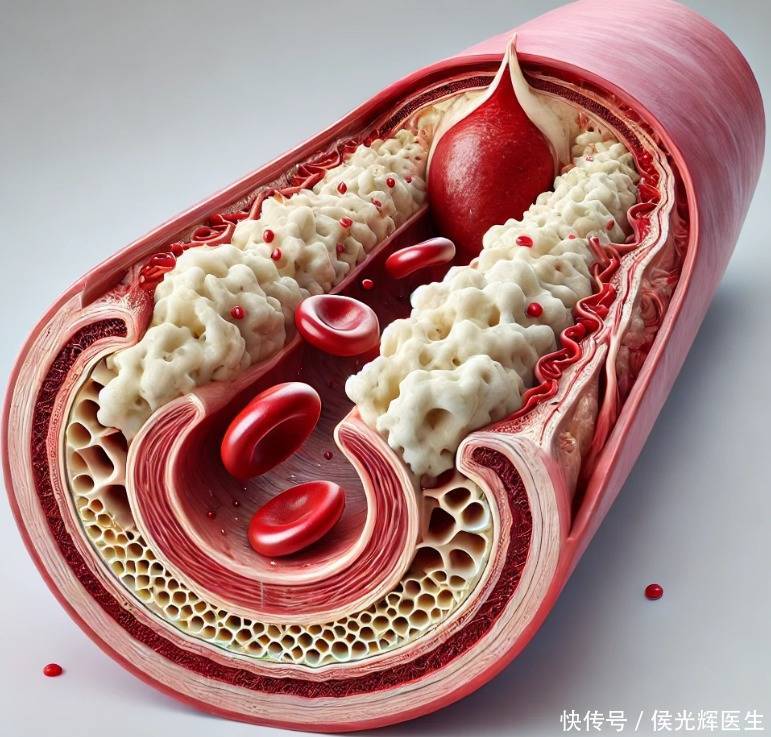

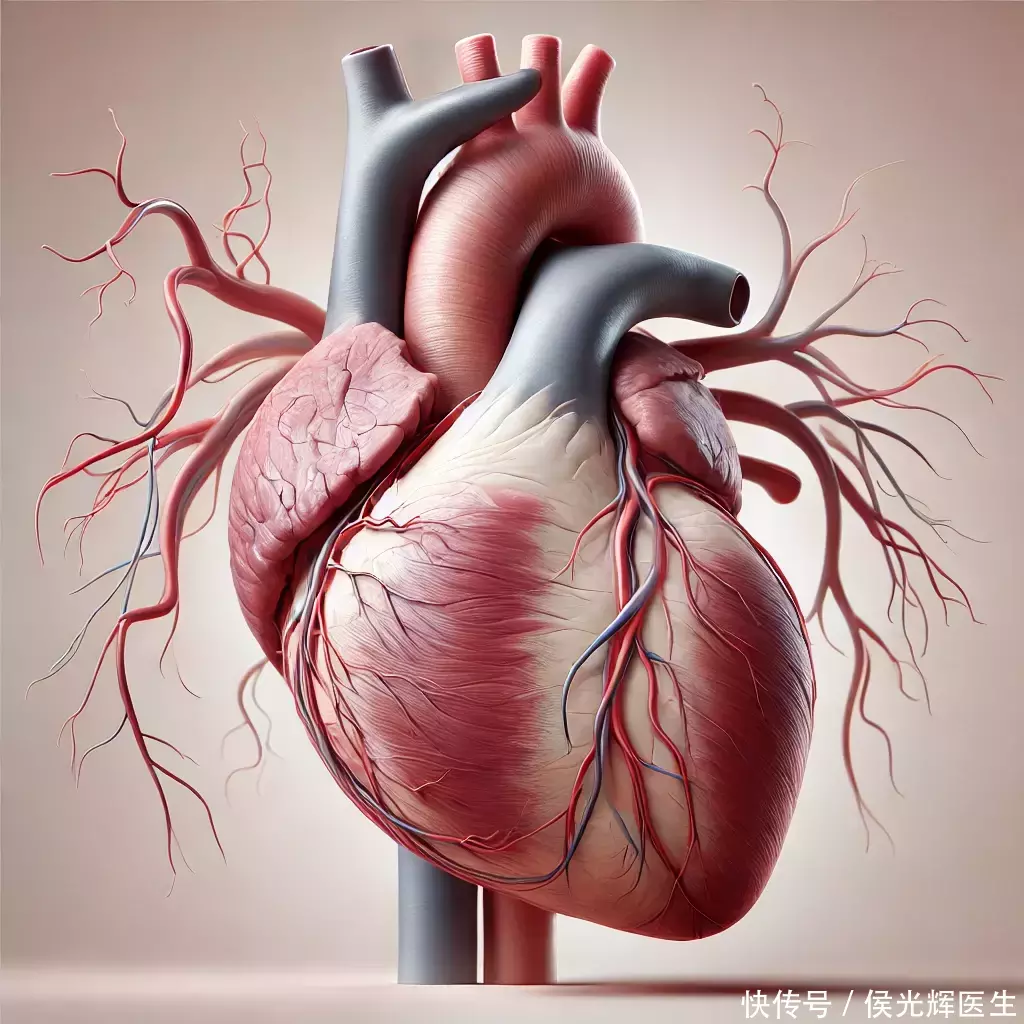

第一,反复被一侧肢体麻木、抽筋或冰凉感憋醒,尤其固定在同一侧,揉搓或活动后缓解不明显,清晨起床后仍有“发空”“踩棉花”的感觉——这提示肢体供血可能不顺,别只当“落枕”或“缺钙”。第二,半夜或临近清晨突发胸前区闷痛、憋气、出冷汗,甚至被“噩梦样惊醒”,坐起稍缓解,到了白天只剩乏力——这类夜间不适有时与心肌供血不足有关。第三,平躺越久越喘,必须垫高枕头或坐起才能缓过来,伴小腿或脚踝水肿、晨起体重突然上去了一点点——这可能是心脏负担增加、循环回流受阻的表现。三件事不要求你立刻下结论,它们只为提醒:血管“堵”从不总是剧烈,而是一次次把你从睡梦里叫醒。

2) 为什么“夜里更容易露馅”?

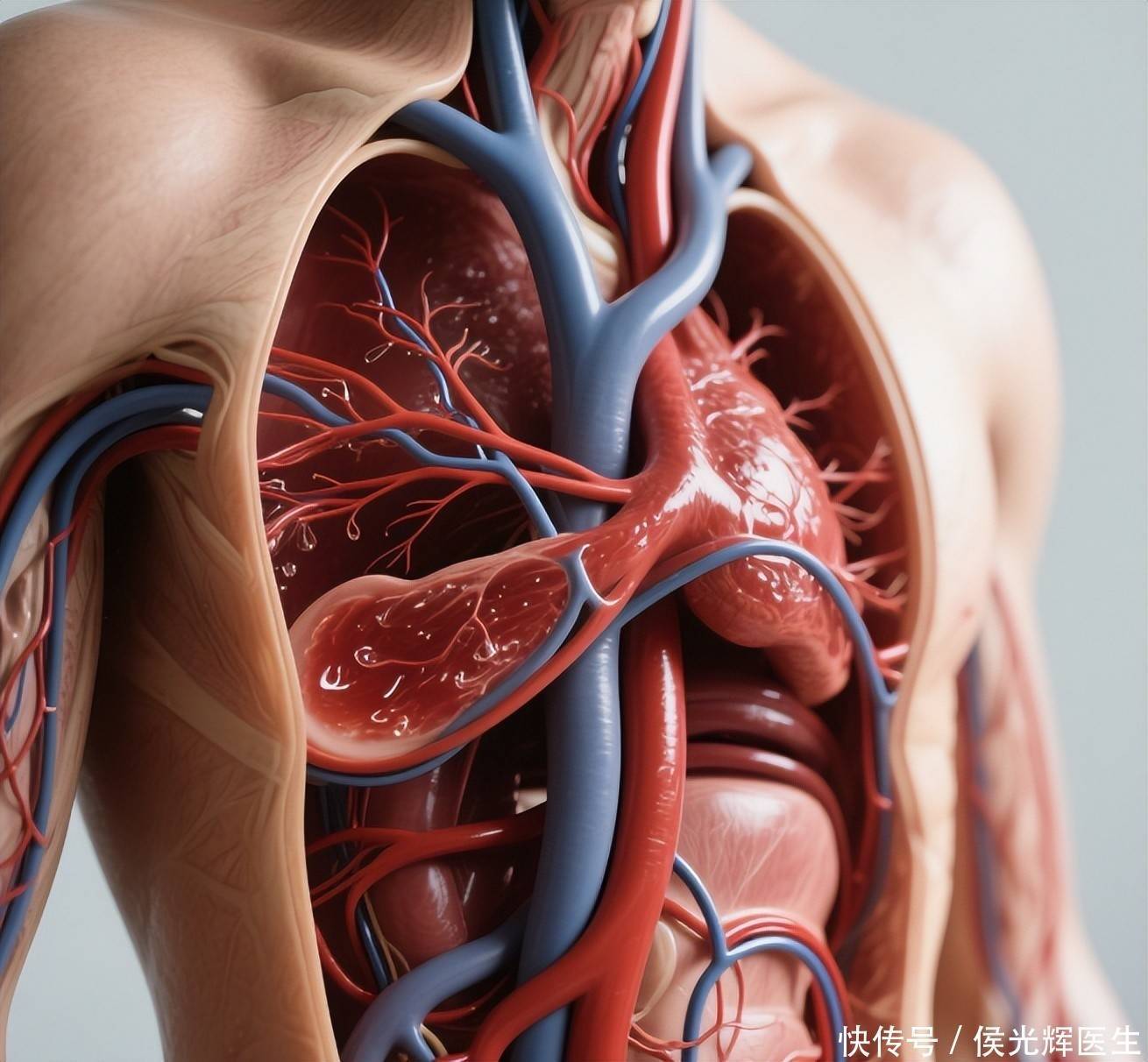

白天交感神经兴奋、血压心率较高,到了夜里人体切换到“修复模式”,血压自然下行、末梢血流变慢,体位平躺使下肢与胸腔的回流模式改变;若再叠加空调房干燥、睡前饮酒油腻、喝水少、夜间间歇性低氧(如打呼伴呼吸暂停)等因素,血液更黏、血管内皮更“脆”,原本就狭窄的地方更容易“卡壳”。所以你白天感觉“一切正常”,不代表夜里也万无一失——真正的风险,常在节律变化、体位变化和环境变化的交叉点悄悄出现。理解这个规律,不是为了自我吓唬,而是学会在正确的时间点,读懂身体发出的暗号。

3) 该做哪些检查?别“硬扛”,给医生一点线索

先记录:发作时间、持续多久、伴随哪些感觉(麻、痛、冷、喘、出汗、心慌)、是否固定在一侧、体位改变是否缓解。就医时,医生可能建议:基础筛查(血压、血脂、血糖/糖化、肾功能);心电图与必要时的动态心电图;心肌损伤标志物(若胸痛持续、伴大汗恶心等急症特征请立刻急救);借助颈动脉超声检查,能够清晰了解动脉是否存在斑块情况。这一检查手段有助于提前洞察血管健康隐患,为后续诊疗提供关键依据。通过下肢动脉彩超,结合踝肱指数(ABI)检测,可对潜在的外周动脉问题进行细致排查,为精准评估血管健康状况提供有力依据。请记住“红旗时刻”:持续或加重的胸痛≥10分钟、面色苍白大汗、说话含糊或肢体偏瘫、剧烈呼吸困难,这些不等天亮,直接急救。把夜间记录交给医生,你不是“矫情”,你是在为自己争取窗口期。

4) 三类人要更早筛查;三件日常事,帮你把路走稳

如果你属于以下任一类:①有高血压/糖尿病/高血脂其一或多项;②曾长期吸烟、腰围超标、久坐少动;③有早发心脑血管家族史(如一级亲属<55/65岁发病),请把夜间信号当成“提前预警”。日常里,先把“三件小事”做好:其一,睡前2小时不酒不饱,少盐少油,保证白天足量饮水、夜里不过度憋尿;其二,每周应进行至少150分钟的中等强度运动,同时开展2次抗阻训练。若存在下肢血供问题,可在医生专业指导下,进行“间歇步行”训练。别把它们当“任务清单”,而是把第二天想做的事,提前种在今晚的床头。

白昼里,许多人如披坚执锐的战士,以铠甲般的伪装示人。而当夜幕降临,喧嚣隐退,他们才卸下防备,流露出身体深处最本真的神情。血管堵塞不是一件“突然降临”的事,多数时候,它一路打过招呼:一侧肢体老是麻、胸口半夜发闷、平躺越久越喘。我们不是要你自己诊断,而是鼓励你建立一份“睡眠—血管小笔记”:一周观察三点(时间、体感、缓解方式),带着它去社区医院做一次基础筛查,把线索交给专业的人。请也告诉家人:若你夜里不舒服,不是添乱,是在求助。健康从来不是“硬扛赢得的体面”,而是被看见、被理解、被及时处理后的安心。愿你今晚枕头旁有水、床边有光、心里有数。本文仅做健康科普,不替代专业医疗建议;若出现前述急症信号,请立即就医。愿我们都学会照顾那个在黑暗里悄悄皱眉的自己。

象泰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。